우리는 '한반도'라는 말에 익숙하다. 하나의 반도, 물리적으로 붙어 있는 땅. 그러나 실제로 우리가 살아가는 모습은 '심리적으로 단절된 섬'에 가깝다. 이번 평화공감 포럼과 함께 한 백두산-압록강 기행은 그 단절의 경계를 따라가며, 남·북·중의 관계를 살펴보는 여정이었다. 5일간의 여정은 '경계에 산다는 것'의 의미를 끊임없이 되묻게 했다. 국경은 단순한 선이 아니다. 때로는 갈등의 불씨가 되지만, 때로는 문화가 맞닿아 새로운 삶을 만들어내는 접경지이기도 하다. 다른 문화와 마주하며 낯선 타인에 대한 태도는 변화한다.

![수풍댐으로 향하는 유람선에서 북한의 일상을 마주하고 있다. [사진=평화공감 포럼]](https://image.inews24.com/v1/bca8831b4b7c6e.jpg)

유람선에서 마주한 북한의 일상

평양 사람이라고 하면 어떻게 느껴지는가? 첫날 우리는 선양 공항에 내려 수화물을 찾았다. 그런데 수화물을 찾는 레일의 전광판에 평양이라는 글자가 떴다. 영어로 쓰여 있었고, 우리가 흔히 보던 표기가 아닌 다른 방식의 표기였다. 우리는 처음에는 믿지 못했고, 그 뒤에는 정말 평양일지도 모른다는 생각에 신기해했다. 이후 알아보니 선양 공항은 몇 안 되는 평양 직항이 있는 곳이었다. 북한 사람이 이 공항에 있을 수 있다니. 신기하기도 했고, 혹여 만난다면 어떻게 해야 하는가 생각해보기도 했다. 우리만 그런 것은 아닌지 옆에서도 "북한 사람에게 아는 척을 하면 어떻게 되느냐", "말을 걸어도 되느냐" 등의 말이 들려왔다.

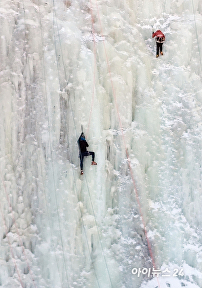

여러 일정 이후, 우리는 수풍댐 쪽을 지날 수 있는 유람선에 탑승했다. 유람선은 북한 지역의 강가를 따라 올라가며 북한을 볼 수 있도록 움직인다. 평소엔 볼 수 없는 풍경, 만날 수 없는 사람들. 자전거를 타는 연인, 밭을 일구는 주민, 강가에 서 있는 군인들의 모습이 눈앞에 펼쳐졌다. 쉽게 볼 수 없다는 특별함이 곧 이상한 불편함으로 바뀌었다. 이는 관광이라기보다는 관찰에 가까웠고, 우리는 어느새 타인의 일상을 바라보는 구경꾼이 되어 있었다.

답사가 끝나고 이러한 불편함을 털어놓았을 때, 동행했던 다른 누군가가 외국 여행을 가서 외국인을 본다는 마음으로 그들을 보면 된다고 말했다. 북한인이기에 불편함을 느낀다는 요지였다. 그러나 우리는 홍콩의 헬퍼들이 거리에 나앉아있는 모습을 구경하러 홍콩에 가지는 않는다. 그들은 구경거리가 아닌 주체적인 사람들이기 때문이다.

![수풍댐으로 향하는 유람선에서 북한의 일상을 마주하고 있다. [사진=평화공감 포럼]](https://image.inews24.com/v1/770af07fcaeb69.jpg)

농사를 짓고, 자전거를 타고 가는 '평범한 그들의 삶'

유람선에서 바라본 그들은 그저 평범한 삶을 살아가고 있었다. 농사를 짓고, 자전거를 타며, 보초를 서고, 산책하러 나가기도 했다. 흔히 생각하는 북한 고위층의 호의호식하는 모습도 아니며, 기아처럼 굶고 있는 모습도 아니다. 당장 한국의 농촌 지역만 가도 비슷한 모습을 찾을 수 있는 곳이었다. 그들은 우리를 적대시하지도 않았다. 어떤 이는 우리를 향해 미소를 짓기도 했고, 어떤 이들은 우리를 똑같이 관찰하고 있었다. 이 지역은 중국과의 국경에 인접해 있어, 북한 주민들도 중국과의 교류를 종종 경험한다고 한다. 특히 압록강 철교 인근은 교류가 더 활발하다. 직접 가보니, 항구도시처럼 개방적인 분위기가 느껴졌다. 어쩌면 북한은 우리보다 육로를 통한 교류에 더 가까운 위치에 있는지도 모른다.

우리에게 '국경선'은 실감 나지 않는 개념이다. 법적으로 일반 국민은 휴전선에 접근할 수 없으며, 남한에서 육로로 북한을 바라볼 수 있는 공간은 없다. 이처럼 중국을 통해서야 볼 수 있는 실상이다. 같은 반도인 이탈리아가 국경을 넘어 유럽으로 넘어갈 수 있는 것과 다르다. 더 뻗어나갈 수 있는 상상력이 없는 셈이다. 단일민족이라는 틀을 깨고 더 넓은 한국, 더 넓은 사고력을 지닐 수 있는 영토가 우리에게 있다면 얼마나 좋을까.

지금 필요한 것은 '우리'라는 상상력

어쩌면 지금 우리에게 필요한 것은 정치적 합의나 경제적 교류 이전의 상상력일지도 모른다. 같은 뿌리에서 출발했지만, 전혀 다른 문화를 형성한 사람들과도 함께 살아갈 수 있다는 상상력. 직접 만나지 않더라도, 먼저 마음의 경계를 허무는 일 말이다. 언젠가 우리가 한국의 땅에서 북한으로 직접 발걸음을 내디딜 수 있다면 좋겠지만 그 이전에 마음부터 열려야 한다. 지금 우리는 '그들'과 '우리'를 끊임없이 구분 짓고 있다. 그러나 언젠가는 그 구분이 조금씩 흐려지기를 바란다. 그리고 그날, 편견으로 높이 솟은 벽을 스스로 넘을 수 있기를 바란다. 이제는, 경계선을 향해 한 걸음 다가설 때다.

동국대학교 김현아, 손예람

--comment--

첫 번째 댓글을 작성해 보세요.

댓글 바로가기